初めて人材派遣を使う企業様へ

「とっつきづらい」印象の人材派遣のしくみやルールを専門用語を使わず優しく説明します。「派遣が初めて」という企業様に是非ともご覧いただきたいページです。

≪人材派遣ってつまり何?≫

人材不足でお困りの時に・・・

①派遣会社が自社に合う人材を探して見つけて紹介してくれる。

紹介された人材の経歴を確認し、実際に会って話して、検討してから・・・

②自分の会社で働いてもらうことができる。

人材の雇用主は派遣会社のため、

③給与支払いや労災、社会保険、年末調整等、雇用主が負う義務が一切発生しない。

以上の3つの特徴を持ったサービスです。

まずは、上記の大原則をご理解ください。

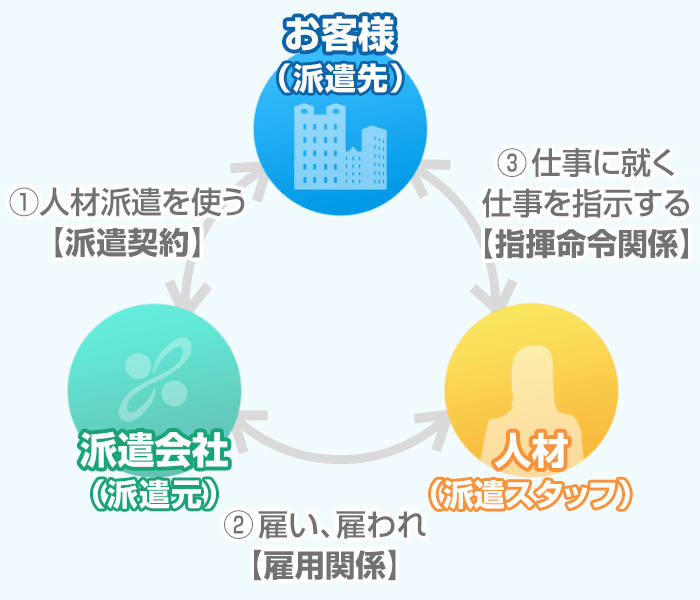

1人材派遣のしくみについて

(1)人材派遣、3名の登場人物

|

求人中の企業、お店は派遣先と呼ばれます。 |

|---|---|

|

仕事をする人材の事。一般的には派遣スタッフと呼ばれます。 |

|

お客様の依頼に基づき人材を派遣する会社で、呼び名は派遣元。 |

人材派遣は上記の3者で構成されます。

(2)3者の関係から見る派遣のしくみ

①お客様と派遣会社との関係

・人材派遣サービスの使用者と提供者

・「派遣利用の契約=派遣契約」が発生

②派遣会社と人材との関係

・勤務決定後は「雇い・雇われ」の関係に

・「雇用契約」が発生

③お客様と人材との関係

・仕事の指示者と従事者(指揮命令関係)

・法的な契約は発生しない

上記のように人材の雇用は派遣会社が受け持つ一方、仕事の指示はお客様が受け持つことで人材派遣は成り立っています。

2人材派遣のメリット

(1)人材を探して、提案してもらえる

人が採りづらい昨今、人材派遣を使う最大のメリットは、自社が求める人材を見つけて、提案してくれる点です。

独自のノウハウを活かした人材の募集から、採用選考まで。全ての求人活動を派遣会社にお任せいただけます。

- 以下を派遣会社が担当

- 【例】

- ・人材の募集、獲得

- ・応募受付、求人の案内

- ・面接での業務の説明と条件の確認

- ・応募者の情報の取りまとめと管理

(2)労務管理の手間がかからない

雇用に伴う様々な手間や負担は雇用主である派遣会社に任せることができます。

- 労務管理の例

- ・雇用契約の取り交わし

- ・給与計算、支払い、年末調整

- ・有給の管理、支給

- ・雇用保険、社会保険の加入対応

- ・労災、有事の際の対応

(3)自社の強みと弱みが分かる

人材派遣の開始後、派遣会社はスタッフの安定勤務と定着を目的とし、定期的なフォローを行います。

フォローで得た情報、例えば派遣スタッフから見た勤務先の感想や意見、また悩みや心配事などの情報は派遣先へフィードバックされます。

このフィードバックにより、派遣先は自分の職場の良い点はもちろん、悪い点や問題点を把握することができ、職場のブラッシュアップに繋げていくことが可能となります。

- ≪得られるフィードバックの一例≫

- ・仕事、会社・職場の良いところ

- ・職場での問題(人間関係など)

- ・退職の本当の理由

良い情報は自社のPRポイントとして求人に活かす事が可能です。

また、お耳に痛いマイナスのフィードバックも現場を良くするための改善点と考えればそれは何より得難い貴重な情報です。

現場にいない派遣会社だからこそ得られるスタッフの本音をしっかりフィードバックして貰える点は、人材派遣ならではの大きなメリットといえるでしょう。

労使トラブルの防止に

残業、有給、休日出勤、同一労働・同一賃金等、雇用にまつわるルールは複雑で多岐に渡ります。

労働関係の法令を熟知し、遵守する派遣会社に雇用管理を任せることで労使間のトラブルを防止することができます。

その他、派遣のメリットは

企業が派遣を使う100の理由3人材派遣のデメリット

(1)安くはない人材派遣の料金

派遣の料金を「低価格」とアピールするためか、派遣料金を正社員の給与と比較して「安い」としている情報を散見しますが、正社員と派遣社員との比較は担当業務の性質から考えてナンセンスです。

料金だけを見ればどうしても高くついてしまう点は人材派遣の明らかなデメリット。

しかし、募集・採用コストがかからない、労務管理コストが掛からないといったメリットも多数ありますので、ご予算にメリット・デメリットをトレードオフしながら利用を検討することをお勧めします。

(2)人材派遣は有期雇用(契約)

人材派遣は有期雇用(=予め契約で定められた期間での勤務)であり、必要であれば期間を更新、不要であれば更新せずに契約を終了することが可能なサービスです。

このことが企業側が人材派遣を使用するメリットとして頻繁に挙げられますが、契約更新の権利を持つのは派遣スタッフも同じ。

つまり派遣スタッフも自らの意思で契約の更新を選択出来ますので、更新を望む派遣スタッフが更新をしてくれるとは限りません。

人材派遣は有期契約(雇用)である事はメリットだけではなく、ともすればデメリットにもなる可能性がある点にご注意ください。

≪関連ページへのリンク≫

派遣のメリット、ウソ・ホント4派遣できない職種とは?

法律で禁止されている業務があります!

- (1) 建設現場等の作業員

- (2) 港湾関連(船舶への運搬等)

- (3) 警備関連(駐車場誘導福寿)

- (4) 医療関連(介護施設は可)

- (5) 税理士等の士業(例外あり)

上記以外の派遣は原則可能です。

また、禁止業務の中にも例外がありますので、詳しくは派遣会社までお問合せください。

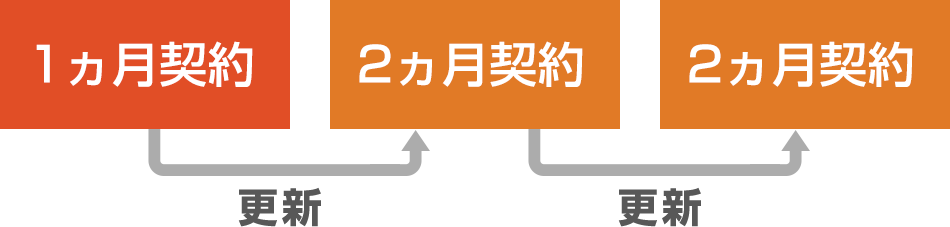

5派遣期間について

(1)最低期間は「1ヶ月」から!

人材派遣の利用(契約)は、「最低1ヶ月」が原則的なルールです。

「1ヶ月以上」であれば、ご利用期間は自由に設定が可能。一般的には契約書のやり取りなどの手間を避けるため、「3ヶ月単位」での契約の締結と更新が主流です。

≪参考≫

当社の契約期間は、「初月は1ヶ月」以後も

継続してご利用いただける場合には「2ヶ月毎」の契約更新をお願いしています。

【契約更新のイメージ】

※ワークパワーの場合

※契約期間は「3ヶ月」、「6ヶ月」等に変更が可能です。

尚、「日雇い派遣」と言われる1日単位での人材派遣は平成24年の時点で原則禁止となりました。

1週間や10日等、派遣の利用が、1ヶ月に満たなければ、「日雇派遣」として扱われますのでご注意ください。

例外も併せてチェック!

日雇い派遣は原則禁止(2)上限利用(契約)期間は3年

≪3年間が一つのメド≫

労働者派遣法では、派遣を利用する企業と、派遣で働く人材それぞれに「3年間まで」という上限期間を設けています。

要するに派遣を利用できるのは3年間までというルールがあるわけですが、以下の対応を行うことで3年の上限期間を延長することが可能となります。

①意見徴収

3年毎に、従業員の半数以上の代表者に、「人材派遣を使うこと」を同意してもらいその旨を書面に残す。

これで会社として人材派遣を3年目以降も使えるという土台ができます。

②派遣スタッフの変更

派遣スタッフが同一の部署で同一の仕事に従事できるのは3年までです。

同じ業務で引き続き派遣スタッフが必要な場合には、人材を変更すれば3年目以降も継続して派遣の利用が可能です。

※3年間の上限には例外もあります。

①スタッフの年齢が60歳以上の場合

②勤務日数が月10日以下の場合

「派遣の3年ルール」と言われる利用期間の上限は上記の様に延長対応が可能ですが、ルールに対する正しい知識と対策が必要となります。

人材派遣の期間に関するルールとその対策は以下のページにて詳しく紹介しています。

イラスト付きで分かりやすく解説していますので、派遣期間のチェックや対策にお役立てください。

派遣期間の詳細をチェック!

人材派遣の契約期間について(3)契約の途中解除はできない

人材派遣の契約は派遣スタッフの雇用安定の観点から途中解除はできません。

派遣法上では「相応の事情がある場合には、解除も可能」との表記はありますが、過去の凡例を見る限り「相応の事情」とは殆どが非現実的な内容ばかり。

合法的な契約の途中解約は、不可能に近いと言えるでしょう。

無計画な利用と無責任な契約の解除で、後にトラブルに見舞われないよう、派遣のご利用はプラン相談とルールの確認を派遣会社との間で行うところから始めるがベストです。

こちらも併せてご覧ください

・契約の途中解除について6派遣の契約(書)について

取り交す2つの契約書について

人材派遣の利用時には以下2つの契約(書)を派遣会社と取り交します。

①労働者派遣基本契約

・労働者派遣法の基本ルールが記載された10頁超の契約書。

一度だけ取り交わす

②労働者派遣個別契約

・派遣料金や勤務シフト等の個別の条件が記載された契約書。

契約更新の都度、取り交わしが必要

必要な契約書は派遣会社が用意しますので、お客様側での準備は一切不要です。

≪参考≫

人材派遣の利用時に発生する契約書などの書類の詳細を以下のページにて解説していますので、是非ともご確認ください。

このページでは紹介する各種の書類は登録不要・無料でサンプルのダウンロードが可能です。

派遣で使う書類をチェック!

人材派遣の契約について契約書は派遣決定後に発行

「空契約」防止のため、派遣契約の締結は人材の派遣が決定した後に行われることがほとんどです。

また派遣の利用時に必要となる契約書などの書類は派遣会社が全て用意しますので、お客様側での準備は一切不要です。

7派遣先(お客様)の役割と責任

職場での指導と管理

派遣会社が雇用に関する諸々の負担や最終的な責任を担う一方、派遣先(お客様)は職場での業務の指示や指導、また職場での勤怠管理等の責任を担います。(使用者責任と言います)

・業務の指導、育成、管理

・社内生活、勤怠の管理

・シフトの調整、作成

・他の従業員との調整

・現場レベルでの悩み相談と対応

・労災対応時の調査協力等

- 派遣会社が負う雇用責任

- ・雇用契約の取り交わし

- ・給与計算、支払い、年末調整

- ・雇用保険、社会保険の加入対応

- ・有給の管理、支給、健康診断

- ・労災、有事の際の対応

- ※その他法律において雇用主が負うべき全ての責任は派遣会社が負います。

派遣元=親、派遣先=先生

派遣利用時のそれぞれの責任については派遣スタッフを「子供」と例えた場合、雇用に関する最終的な責任を持つ派遣元(派遣会社)が「親役」を。

一方、業務の指導やシフトの調整、勤怠管理を始めとした就業についての責任を受け持つお客様(派遣先)が「先生役」とお考えください。

派遣スタッフの勤務を安定させ、派遣の利用を成功させるには、派遣元と派遣先双方が、各自の責任を理解して遵守すること、そして、時には立場を超えて協力することが何よりも重要です。

8類似するサービスとの区別

(1)人材派遣と人材紹介との違い

人材派遣と類似するサービスとして代表的なのが「人材紹介」。人材派遣会社の多くが、「派遣」と「紹介」の二つのサービスを提供しています。

それゆえ同列で語られることが多い二つのサービスですが、「人材との雇用関係」という点において大きな違いがあり、用途に応じて使い分けられています。

≪人材派遣≫

人材の雇用主は派遣会社。

派遣会社が雇用する人材を自社の仕事に従事させることができるため、雇用管理が不要となる。

パート、アルバイトの代替や期間限定、急な業務対応等に向いている。

≪人材紹介≫

雇用主は依頼主。

自社で雇用したい正社員などの人材を紹介してもらう。

派遣では対応できない高度な職種、育成に時間を要す業務や正社員などのコア人材の確保に向いている。

レンタカーで例えるならば、

「派遣=リース・レンタル」

「紹介=販売・購入」

と置き換えられます。

また派遣スタッフを自社の従業員として雇用することが出来る「紹介予定派遣」という派遣と紹介をミックスしたサービスも存在します。

(2)人材派遣と業務請負との違い

業務請負も、人材派遣と似て非なるサービスとして取り上げられますが、区別は簡単。

お客様(依頼主)から見た二つのサービスの違いを以下に説明します。

≪人材派遣≫

依頼主は、派遣会社が雇用する人材を、定められた期間、自社の指示の下、業務に従事させることができる。

※仕事の成果は問われない

≪業務請負≫

依頼主は、結果としての仕事の完成を保証される。

※仕事の成果が求められる

依頼主と労働者の間に指揮命令関係はない

簡単に言えば、人材派遣は派遣会社が雇用する人材を借りて、自社の仕事を指示して従事させることができるが、仕事の成果は問われない。

一方業務請負は、仕事の完成を保証してもらえる代わりに、労働者に指示ができないというわけです。

例えばマイホームを建てる際、

建設会社と結ぶのは「業務請負契約」です。

家の完成は請負契約において、当然保証されますが、家を建てている職人さんに指示をすることは法律上は出来ません。

(しないとは思いますが・・・)